Como a doença desumaniza: o corpo, o estigma e a fragmentação do homem

Reflexões sobre o flagelo da tuberculose e o colapso da compaixão na modernidade.

Poucas doenças são tão fantasmagóricas nos corredores de clínica médica quanto a peste branca. Um verdadeiro flagelo no final dos séculos XIX e meados do XX, a tuberculose era (é) uma doença estigmatizada, associada à pobreza, a condições insalubres e até a imoralidade.

Sua multiplicidade de apresentações clínicas e seu caráter, na maioria das vezes prolongado (anos) e definitivo — a materialização da indesejada das gentes —resultaram em um profundo impacto na psicologia humana, talvez o maior deles. Para muitos, é uma brincadeira com o fio da vida, seja por Láquesis ao esticá-lo sadicamente ou por Átropos ao utilizar uma tesoura cega para o corte.

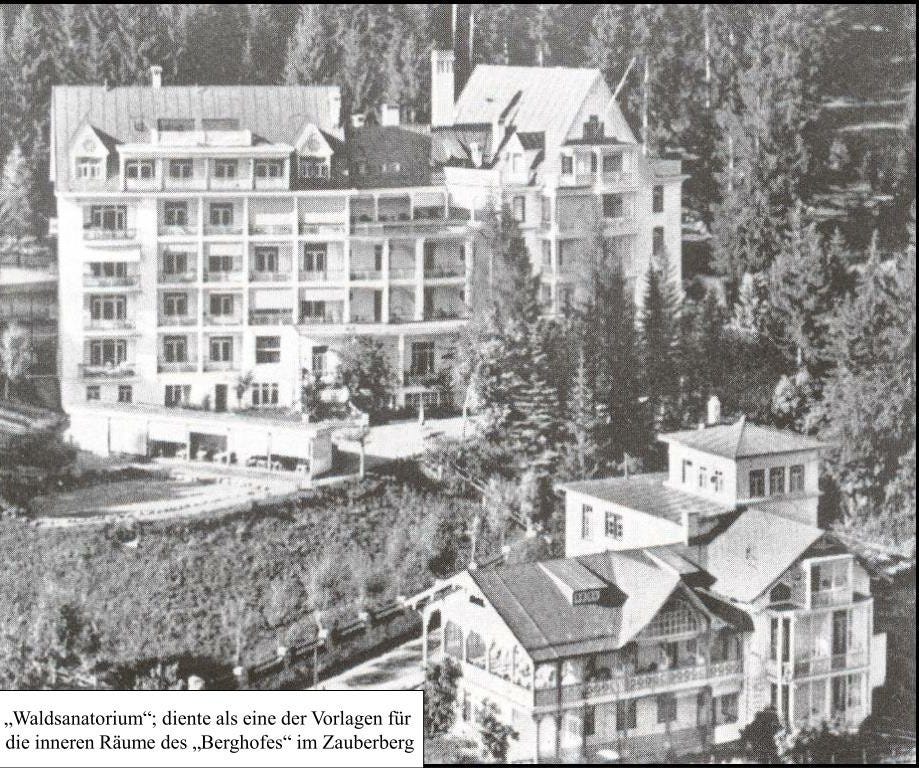

A Montanha Mágica (Der Zauberg), publicada em 1924 por Thomas Mann, é ambientada em um sanatório para tuberculosos, no início do século XX. No clássico alemão, o sanatório (Berghof) é localizado nos Alpes Suíços, e o protagonista Hans Castorp vai visitar seu primo internado. A estadia inicialmente planejada para ser de três semanas, se estende por sete anos. A inspiração de Mann teve base real, o Waldsanatorium, localizado em Davos, na Suíça, onde sua esposa ficou internada. Esse sanatório praticava a então moderna forma de tratamento, repouso absoluto, clima alpino, exposição ao ar fresco e alimentação controlada.

A imagem do sanatório demonstra uma fachada imponente, localizado no alto, com varandas abertas. Essa imagem contrasta com o isolamento do sanatório em relação à cidade de Davos-Platz, localizada montanha abaixo. Antes da descoberta de um tratamento efetivo, a estreptomicina na década de 40, internamentos forçados em sanatórios reforçavam os estigmas, isolavam os pacientes e os privavam de convívio social.

Na edição traduzida por Lowe-Porter (1927), temos trechos que demonstram como a doença leva a uma exposição desumanizante das entranhas, onde o Homem se torna um corpo vulnerável, exposto, objeto de escárnio ou repulsa:

It is just as if one could look right into him when he coughs, and see what it looks like: all slime and mucous.

Nessa lenta degradação, o corpo é reduzido a uma poça pútrida, com o indivíduo reduzido à passividade, somente observando — segregado, aprisionado — enquanto a vida continua lá embaixo na cidade, enquanto eles observavam a rotina das pessoas “normais”.

And now I have to drool about with a thermometer stuck in my mouth…. Down below, one goes through so many changes, and makes so much progress, in a single year of life. And I have to stagnate up here — yes, just stagnate like a filthy puddle; it isn't too crass a comparison.

Esse isolamento acaba alimentando, ao expor, uma visão punitiva que vê o paciente como causador da própria condição.

But illness a form of depravity? That is to say, not originating in depravity, but itself depravity? That seems to me a paradox.

Entre diversos personagens interessantes na história, um deles — Lodovico Settembrini — possui uma força intelectual e ética que busca contrapor essa visão niilista e focar na dignidade do homem.

As for myself, I am a humanist, a homo hirmcmus. I have no mechanical ingenuity, however sincere my respect for it.

Parece-me que Lodovico representa a força intelectual da razão, mas mesmo ele acaba expressando a vergonha de ser doente, e passa a internalizar o estigma.

"He [Settembrini] was ill himself, and seriously; but in all sincerity he felt inclined to be ashamed of the fact. However, his present remarks were purely abstract and impersonal; and the distinction he made between the nature and reactions of a well and a sick man was based on common sense..."

O “espírito do tempo” contamina o humanista Settembrini, que parece colapsar à desumanização causada pelos estigmas e pela própria experiência corporal da doença. Esse Zeitgest, conceito filosófico romântico do filósofo Hegel (1770-1831), carrega uma mensagem poderosa na Montanha Mágica. Mesmo pessoas intelectualmente fortes, com ideais nobres, podem ruir se não expostos aos sentimentos de compaixão.

O clássico alemão retrata de maneira nua e crua em diversas passagens a redução do indivíduo ao corpo (homo animal), sensações físicas e de repulsa e da imposição de uma hierarquia e isolamento. Uma visão bastante niilista, o vazio de finalidade vital, que reflete o espírito de crise da sociedade européia avassalada pela epidemia da doença e às portas da Primeira Guerra Mundial.

A obra demonstra claramente o impacto psicológico de uma doença, até então sem tratamento efetivo, na cultura da sociedade. A longa temporalidade da doença, o longo sofrimento, a morte lenta e inexorável amplificam esse impacto. Os doentes desumanizados, entes flutuantes entre a vida e a morte são segregados duplamente: suspenso pelo tempo à espera da morte; pela sociedade “normal” que projeta no doente seu medo, desespero, moralismo. São culpabilizados por estigmas tão arraigados que chegam ao extremo de serem internalizados pelos pacientes.

No romance predomina uma atmosfera de frieza institucional, com raras manifestações de misericórdia e compaixão. O atendimento ali existe, mas é frio e tecnicista. Resta apenas a misericórdia da natureza, a narcose misericordiosa da própria doença, a aliviar o sofrimento.

The pity the well person felt for the sick — a pity that almost amounted to awe, because the well person could not imagine how he himself could possibly bear such suffering — was very greatly exaggerated. The sick person had no real right to it. It was, in fact, the result of an error in thinking…. there were sensory appeasements, short circuits, a merciful narcosis; nature came to the rescue with measures of spiritual and moral adaptation and relief, which the sound person naively failed to take into account.

A tradição alemã classifica A Montanha Mágica como um romance de formação, narrando o processo de aprendizado, amadurecimento e transformação espiritual de Hans Castorp. Esse romance da crise européia, nossa mãe cultural, é assustador. Homens não foram reconhecidos como fins em si mesmos. Mesmo na ausência de um tratamento clínico ou farmacológico efetivo, é inconcebível a omissão da compaixão e misericórdia.

O desafio que resta é a reflexão se esse tipo de conduta baseada em estigmas e preconceitos ainda persiste em tempos hodiernos. Em nosso atual processo de secularização, a misericórdia pode ser vista somente como um ato religioso de compaixão e não como um dever ético racional. Será que esse padrão Berghof não está internalizado nas instituições hospitalares modernas, nas práticas clínicas, ainda que de maneira mais sutil, a despeito da atual ausência de segregação física?