Contra o Estigma, a Misericórdia.

Rembrandt, Kant e a compaixão cotidiana como base da relação médico-paciente

Somos falhos. Excetuando condições mentais que distorcem a autopercepção, todos reconhecemos essa premissa.

Muitas vezes, o adoecer não é um processo fortuito e sim resultado de uma complexa interação de fatores genéticos, bioquímicos e comportamentais. Cigarro, álcool, sedentarismo e alimentação inadequada são fatores de risco que podem resultar em uma série de doenças, e por não serem autolimitadas ou possuírem uma cura propriamente dita, são ditas crônicas.

Essas doenças crônicas carregam, com diferentes nuances ou intensidades, vários estigmas e preconceitos na sociedade. Mesmo diante da clara interação entre fatores genéticos, bioquímicos e comportamentais na origem dessas doenças, é o fator comportamental que mais reverbera no cuidado desses pacientes; os estigmas ecoam, e a noção de que todos somos falhos se cala.

Os estigmas surgem em decorrência de visões moralistas, falta de formação educacional específica, esgotamento emocional, estereótipos sociais e culturais. Esse viés estigmatizante culpa o paciente por sua condição, em vez de reconhecer a dependência — seja por comida, álcool ou drogas — como uma doença crônica e multifatorial.

Essa segregação estigmatizante, hoje mais sutil e velada, contrasta com formas explícitas de exclusão observadas no passado, quando a marginalização dos pacientes era física e institucionalizada. Um exemplo literário marcante dessa prática é o romance A Montanha Mágica, de Thomas Mann, ambientado no sanatório de Berghof, em Davos, no final do século XIX e início do XX. Como analisei em Como a doença desumaniza o corpo, ali predomina uma atmosfera de frieza institucional, com raras manifestações de compaixão ou misericórdia. O atendimento existe, mas é frio e tecnicista — resta apenas a misericórdia da natureza, a narcose misericordiosa da própria doença, a aliviar o sofrimento.

O estigma é muitas vezes inconsciente, pode resultar em limitação terapêutica, ao se esconder em decisões aparentemente técnicas como “falta de suporte social” ou “baixa adesão esperada”. A projeção desse estigma é resultado do esvanecimento da empatia e da misericórdia.

Ser capaz de compreender os sentimentos de outrem, entender suas perspectivas, colocar-se no lugar de outra pessoa é a definição de empatia. Utilizar-se da empatia e agir com bondade e clemência, busca aliviar a dor ou oferecer uma nova chance, quando há poder para punir ou julgar, é a definição de misericórdia.

Na terapêutica das doenças que possuam componentes comportamentais, é amplamente reconhecido a existência de um momento, ou conjunto de momentos cruciais em que o paciente experimenta uma mudança significativa em sua trajetória, seja na motivação, na percepção de si mesmo, ou no engajamento com o tratamento. Esse “ponto de virada”, essa epifania, muitas vezes após atingir o “fundo do poço”, costuma ser associado pelos próprios pacientes a um gesto de compaixão (empatia) de outra pessoa, o que ressoa com a idéia de misericórdia.

O ato misericordioso é um ato de restauração da dignidade humana, pois o enfermo, ao ser dessacralizado, é desumanizado, e nós como sociedade, decaimos moralmente. São João Paulo II, em sua encíclica Dives in Misericódia (1980) ensina que “a misericórdia seja entendida e praticada de modo unilateral, como um bem feito aos outros”. Ao oferecermos a misericórdia, oferecemos a possibilidade do “ponto de virada” a esses pacientes, que se sentirão acolhidos, com a possibilidade de reconstruir a auto-estima e engajar-se na recuperação, pois, ainda sob as palavras do papa viajante “aquele que é objeto da misericórdia não se sente humilhado, mas como que reencontrado e revalorizado.”

Em um contexto terapêutico a misericórdia é poderosa, ser misericordioso não significa ignorar comportamentos prejudiciais ou permitir manipulação do paciente. Ela se alia a imposição de limites claros e responsabilidade na jornada terapêutica de recuperação.

Ao transmitir a importância do conceito do “ponto de virada” nas doenças crônicas com componentes comportamentais — reconhecido em abordagens psicossociais e terapia cognitivo-comportamental — e associá-lo ao conceito de misericórdia e, principalmente, utilizar palavras de um santo, conscientemente corro dois riscos.

O primeiro deles é que o agir com misericórdia possa parecer hercúleo para os profissionais de saúde, somente ao alcance de pessoas muito diferenciadas, quase santas, ou que deva envolver pompa e sonoridade.

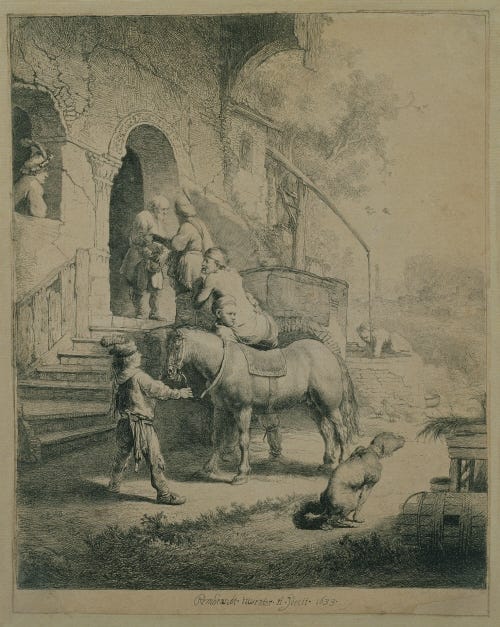

Acredito que consiga refutar o primeiro risco utilizando a narrativa visual de uma obra de arte, The Good Samaritan, de Rembrandt van Rijn (1606-1669), exposto na The Wallace Collection em Londres.

Essa imagem é uma gravura em água-forte e buril. Rembrandt imprime um notável senso de volume, atmosfera e movimento. Primeiramente, ele desenhava sobre uma chapa de metal coberta com verniz, expondo o metal com uma agulha. A chapa era então mergulhada em ácido, que corroía as linhas desenhadas (água-forte). Depois, usava o buril, uma ferramenta de entalhe, para reforçar ou aprofundar detalhes, criando contrastes e texturas.

A gravura renascentista representa o bom samaritano, desprovido de pompa, uma pessoa comum, entregando o ferido ao estalajadeiro. Mas a expressividade e humanidade de Rembrandt explode em outro detalhe — o cão defecando — uma lembrança que a compaixão é desprovida de glória. A misericórdia, assim, é algo “impuro”, mas necessário e ético. É “impura” pois não exige elevação espiritual. Ser misericordioso não exige glória nem holofotes. Está ao alcance de todos. É unilateral. É necessário.

O ato misericordioso do bom samaritano não é exercido por uma pessoa “especial” e não necessariamente exige grandes esforços. Na rotina de saúde, palavras e ações de todos os profissionais, especialmente enfermeiras, técnicas de enfermagem, capelães, que têm proximidade única com o paciente e capazes de reconhecer a humanidade dos pacientes sem julgamentos, podem promover “pontos de virada” transformadores.

O segundo risco assumido, e talvez o mais desafiador, é que uma percepção unicamente religiosa da misericórdia, vista como um reflexo do amor divino, possa se destacar acima de uma postura ética e humanística. Essa percepção pode ser amplificada em tempos de secularização da cultura, sociedade e na experiência individual, ou em ambientes de saúde que dicotomizam falsamente a ciência e a transcendência.

Me refiro ao processo de secularização na cultura e sociedade à diminuição da influência da religião sobre a moral e a educação; e na experiência individual à redução da importância da religião na vida cotidiana, na tomada de decisões e na construção da identidade pessoal. Esse processo não é uniforme nem linear, mas a modificação do mundo medieval cristão europeu para a modernidade (Renascimento, Iluminismo, Revolução Francesa) é o processo histórico em que as práticas e valores deixam de estar subordinadas à religião e passam a ser regidas por lógicas laicas, científicas ou racionalistas.

Dessa maneira se o processo de secularização almeja reger as práticas e valores através de práticas racionalistas, almejo refutar o segundo risco — considerar a misericórdia como de aspecto unicamente religioso — utilizando os ensinamentos de Immanuel Kant (1724-1804). Considerado um dos grandes filósofos da humanidade, ao lado de Aristóteles, Platão, Nietzsche; é o inspirador da filosofia moral do “indivíduo moderno”, esse ausente da ordem transcendente que ordena o mundo. Kant teve a sensibilidade de perceber, refletir e fundamentar a racionalidade da moral, de maneira contemporânea ao processo de secularização.

A chama ética kantiana é centrada no imperativo categórico, que nos ensina que devemos agir segundo máximas que possam ser universalizadas (primeiro imperativo) e que tratem os seres humanos com fins em si mesmos, nunca como meios (segundo imperativo). De acordo com esses princípios, contidos nas obras Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785) e Crítica da Razão Prática (1788), as ações morais não dependem de sentimentos ou inclinações pessoais, mas do dever derivado da razão.

O tratar todos os pacientes com empatia e misericórdia, independente de suas circunstâncias (atenção aos estigmas!), é uma máxima que pode ser universalizada e portanto, alinhada ao primeiro imperativo categórico. Essa reflexão ressoa diretamente na segunda formulação do imperativo categórico: significa reconhecer o paciente como um fim em si mesmo, um ser dotado de dignidade inerente, independente de seus comportamentos. Esses imperativos categóricos têm aplicação direta na bioética contemporânea, refletida em princípios como a beneficência (agir para o bem do paciente) e a não maleficiência (evitar causar dano).

Embora Kant subordinasse as emoções à razão, a introdução da empatia no contexto clínico não enfraquece o dever moral, ela o amplia. Humaniza a relação médico-paciente ao torná-la mais do que um vínculo racional.

Voltando ao Rembrandt, a misericórdia é algo impuro, mas necessário e ético. O profissional de saúde pode, conforme suas convicções pessoais, compreender a misericórdia como expressão do amor divino — em uma perspectiva religiosa — ou como um gesto de compaixão fundamentado em princípios éticos seculares. Ou ainda, pode adotar uma síntese entre essas visões. Independentemente da origem dessa motivação, o essencial é que a misericórdia represente o reconhecimento da humanidade do outro, livre de julgamentos morais. Trata-se de um princípio ético universal. Por isso, as ações do profissional de saúde não devem se basear em sentimentos, estigmas ou preferências pessoais, mas em um compromisso moral constante, inerente à relação médico-paciente.

Se somos imperfeitos, devemos nos abster de culpar outros através de estigmas. Nós, profissionais de saúde, ao exercermos a empatia, não podemos reproduzir a norma social do estigma dessas doenças crônicas com componente comportamental e excluir moralmente pacientes, transformando nossas instituições em Berghof modernos. Utilizar-se da misericórdia, seja com uma visão religiosa ou secular, pode oferecer aos pacientes mecanismos — o espaço — para o ‘ponto de virada’ em sua trajetória. Isso permite resgatar a saúde, dignidade e autonomia. Lembremo-nos! A misericórdia é, ao mesmo tempo, um dever ético e um ato de compaixão.

Ecos na vida real: meu primeiro contato com as gravuras de Rembrandt aconteceu em 2004, em uma Exposição chamada “Rembrandt e a Arte da Gravura”, que ocorreu no Museu Oscar Niemeyer. Não me recordo perfeitamente se “The Good Samaritan” estava no catálogo, mas ao escrever este ensaio, eu tinha uma recordação cristalina de temas religiosos, da textura emocional e dos efeitos de luz e sombra que chamavam muito a atenção nas gravuras; marcantes para um olhar desprovido de formação técnica.

Somente mais tarde fui descobrindo suas pinturas, que ampliaram ainda mais minha admiração por sua obra. Entre 2014-2015, uma exposição intitulada Rembrandt: From the National Gallery, London and Rijksmuseum, Amsterdam reuniu obras da fase final de sua vida, uma seleção extraordinária de pinturas e desenhos, mas que não incluía suas gravuras.

O documentário abaixo é o registro dessa mostra, sendo uma oportunidade para o leitor se aprofundar nesse período que o gênio atinge sua maior liberdade técnica e aprofunda seu drama psicológico e espiritual, muito influenciado por sua falência e ostracismo social.